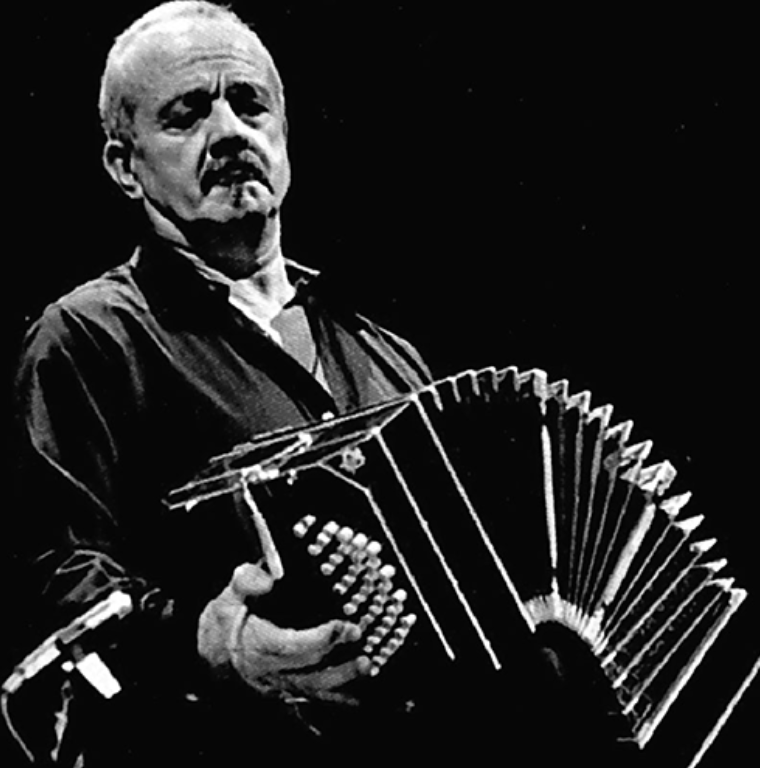

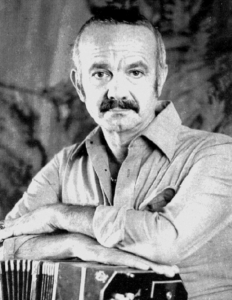

Accusé d’être “l’assassin du tango”, il en fut en réalité le sauveur. De son enfance à New York à sa révélation à Paris, comprenez comment Astor Piazzolla a révolutionné le tango pour en faire un langage musical universel.

Introduction : Le Tango d’avant – Une pensée triste qui se danse

Avant d’explorer la révolution, il faut comprendre le monde qu’elle a bouleversé. Avant Astor Piazzolla, le tango était bien plus qu’une musique ; c’était le cœur battant de Buenos Aires, une culture avec ses codes, ses temples et ses gardiens. Durant son Âge d’Or, des années 1930 aux années 1950, les grands orquestas típicas (orchestres traditionnels) comme celui d’Aníbal Troilo, où le jeune Piazzolla fit ses débuts, régnaient sur les nuits de la ville.

Cette musique avait une fonction première, presque sacrée : faire danser. Dans les milongas, ces bals où les couples se pressaient, le rythme, le compás, était roi. Chaque note, chaque arrangement était pensé pour guider les pas des danseurs. L’innovation était tolérée, mais à une condition : ne jamais perturber la cadence. Aníbal Troilo lui-même devait souvent modérer les arrangements de son jeune et brillant bandonéoniste, Piazzolla, les jugeant trop complexes, trop audacieux, de peur qu’ils ne “fassent fuir les danseurs”.

Pour saisir l’âme de ce tango, il suffit de se souvenir de la célèbre phrase du poète Enrique Santos Discépolo : “Le Tango est une pensée triste qui se danse”. Né sur les rives du Rio de la Plata, ce genre musical est le fruit d’un métissage, un chant d’exil né de la solitude et de la nostalgie des immigrants européens venus chercher fortune en Argentine. Il exprime les amours déçues, la mélancolie des faubourgs, la sensualité d’une étreinte partagée. C’était déjà, dans son essence, un puissant outil de lien social, une manière de “danser le lien” pour reprendre une expression qui nous est chère ici à Diamono.

Pourtant, cette structure si codifiée, qui faisait la force et la cohésion du tango traditionnel, était aussi sa plus grande faiblesse. En s’enfermant dans son rôle fonctionnel, le tango risquait de devenir une musique de musée, incapable d’évoluer avec son temps. Cette rigidité, gardienne d’un temple, a paradoxalement créé les conditions parfaites pour l’arrivée d’un révolutionnaire.

Les racines du changement – Un cœur argentin aux rythmes de New York

Pour comprendre la révolution Piazzolla, il faut remonter à ses racines, qui ne sont pas uniquement plantées dans le sol de Buenos Aires. Né en Argentine, il part avec ses parents pour New York à l’âge de trois ans et y passera toute son enfance, jusqu’à ses quinze ans. Il grandit dans le formidable creuset culturel de Little Italy, parlant quatre langues et s’imprégnant de sons venus de tous les horizons.

Cette enfance américaine est fondamentale car, initialement, le jeune Astor rejette le tango. La musique que son père écoute avec passion l’ennuie. Quand ce dernier lui offre son premier bandonéon, l’enfant est déçu ; il rêvait d’un saxophone, fasciné par le jazz qui vibre dans les clubs de Harlem. Cette anecdote n’est pas un détail, elle est la clé de tout. Piazzolla n’est pas un

tanguero qui a trahi sa musique ; c’est un musicien à l’identité plurielle qui a fini par choisir le tango comme véhicule d’expression.

Son univers sonore se construit autour d’une double révélation. D’un côté, le jazz de Duke Ellington et Cab Calloway, dont les harmonies complexes et les rythmes syncopés marqueront à jamais son écriture. De l’autre, une découverte qui changera sa vie : un jour, dans la cour de son immeuble, il entend son voisin, un pianiste élève du grand Rachmaninoff, jouer du Jean-Sébastien Bach. C’est un choc esthétique. Il est fasciné par la rigueur, la beauté et la complexité du contrepoint, cette architecture où plusieurs mélodies s’entrelacent, et il décide de prendre des cours avec ce maître inattendu.

C’est aussi à New York qu’il rencontre une légende, Carlos Gardel. L’icône du tango-chanson lui donne même un petit rôle de figuration dans un de ses films. Une anecdote poignante raconte que Gardel, charmé par le jeune garçon, l’invite à le suivre dans sa tournée en Amérique latine. Le père de Piazzolla refuse. Ce refus lui sauvera la vie, car c’est lors de cette tournée que l’avion de Gardel s’écrasera en Colombie.

Le son révolutionnaire de Piazzolla n’est donc pas une construction intellectuelle. C’est l’expression musicale inévitable de son identité fracturée et multiculturelle. Son œuvre est une autobiographie sonore : la mélancolie de ses racines argentines, les harmonies du jazz de son enfance new-yorkaise, et la structure de la musique classique européenne. Il n’a pas ajouté des éléments étrangers au tango ; il a exprimé sa propre vie à travers le langage du tango, une démarche d’une profonde authenticité qui résonne avec la quête d’expression de soi que nous cultivons ici.

La révélation de Paris – Le conseil de Nadia Boulanger

Le moment décisif, le cœur narratif de cette révolution, se déroule à Paris en 1954. Piazzolla, qui a déjà une belle carrière en Argentine, est rongé par un conflit intérieur. Il rêve de devenir un “vrai” compositeur de musique classique, comme Stravinsky ou Bartók, et il a honte de son passé de tanguero de cabaret. Il obtient une bourse pour aller étudier avec la plus grande pédagogue de l’époque, Nadia Boulanger, qui a formé les plus grands noms de la musique du XXe siècle.

Il se présente à elle avec ses partitions sous le bras : des symphonies, des sonates, des œuvres savantes. Il cache soigneusement son bandonéon et son passé. Nadia Boulanger étudie son travail et lui assène une phrase terrible et magnifique : “Votre musique est très bien écrite… mais je ne trouve pas Piazzolla là-dedans”.

Elle commence alors à l’interroger, “comme un agent du FBI” dira-t-il plus tard, sur sa vie, ses amours, la musique qu’il joue pour gagner sa vie. Acculé, Piazzolla finit par avouer, la mort dans l’âme, qu’il est musicien de tango. Loin de le rejeter, Nadia Boulanger lui demande alors de lui jouer au piano un de ses tangos. Il s’exécute, et à peine a-t-il terminé qu’elle le regarde et lui dit cette phrase qui va changer sa vie et l’histoire de la musique : “Ça, c’est du Piazzolla! Ne l’abandonne jamais!”.

Ce moment est une véritable révélation. Ce n’est pas une simple leçon de musique, c’est une leçon de vie. Nadia Boulanger ne lui a pas appris à composer ; elle lui a appris qui il devait être en tant que compositeur. Elle lui a donné la permission d’être authentique, de puiser sa force dans ce qu’il considérait comme une faiblesse. C’est une figure d’autorité du monde classique qui valide son identité la plus profonde. Ce jour-là, à Paris, le conflit qui le déchirait prend fin. Piazzolla accepte enfin d’être Piazzolla. Cette histoire est une puissante parabole sur l’estime de soi et la richesse de nos héritages, un message au cœur de la mission de Diamono.

La naissance du “Tango Nuevo” – Une révolution musicale

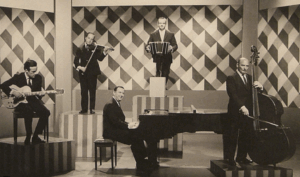

De retour à Buenos Aires en 1955, fort de cette nouvelle assurance, Piazzolla lance sa révolution. Il fonde l’Octeto Buenos Aires et donne naissance au “Tango Nuevo”. Cette nouvelle musique repose sur trois ruptures fondamentales.

Premièrement, c’est une musique pour l’âme, et plus seulement pour les pieds. Piazzolla déplace le tango du bal vers la salle de concert. Il le disait lui-même : “Avec ma musique, on ne danse pas avec les pieds, mais on danse à l’intérieur”. Il invite à une écoute active, à une introspection, transformant une musique sociale en une expérience artistique profonde.

Deuxièmement, il crée un cocktail d’influences unique. Il injecte dans les veines du tango les harmonies complexes et les dissonances du jazz, qui créent une tension et une couleur inédites. Il lui donne l’architecture et la profondeur de la musique classique, en utilisant le contrepoint de Bach ou des formes comme la fugue.

Troisièmement, il provoque un scandale en changeant l’instrumentation. Au traditionnel quatuor de bandonéons, violons, piano et contrebasse, il ajoute une guitare électrique, un saxophone, une flûte, et même une batterie de jazz-rock. Pour les puristes, c’est un sacrilège. Pour Piazzolla, c’est une libération, une manière d’élargir la palette sonore du tango pour lui faire exprimer de nouvelles émotions.

Piazzolla n’a pas détruit le tango. Il l’a déconstruit pour le réassembler avec un vocabulaire beaucoup plus riche. En y intégrant le langage du jazz et du classique, il n’a pas effacé la langue originelle ; il lui a ajouté de nouveaux mots, une nouvelle grammaire. Il a permis au tango d’exprimer des sentiments plus complexes, le transformant d’un dialecte local de la danse en un langage musical universel, compréhensible par le monde entier.

Le cœur de la controverse – L’assassin du Tango

Cette révolution ne s’est pas faite sans douleur. À Buenos Aires, la réaction est d’une violence inouïe. La Guardia Vieja, la vieille garde du tango, le rejette en bloc. Pour eux, sa musique “n’est pas du tango”. On le surnomme “l’assassin du tango”, l’accusant de détruire un trésor national.

La controverse dépasse largement le débat musical. Piazzolla reçoit des menaces de mort, des bagarres éclatent lors de ses concerts, il est agressé verbalement et parfois physiquement dans la rue. Cette haine viscérale s’explique par le fait que le tango, en Argentine, est bien plus qu’une musique : c’est un pilier de l’identité nationale, un dépositaire de la mémoire collective, de l’histoire de l’immigration et de la nostalgie d’un passé idéalisé. En touchant au tango, Piazzolla ne commettait pas un crime musical, mais un crime émotionnel. Il était perçu comme quelqu’un qui violait un souvenir sacré. Cette hostilité le poussera à plusieurs reprises à l’exil, notamment en Italie, pour pouvoir continuer à créer en paix.

L’âme en musique – Deux œuvres pour l’éternité

Pour comprendre l’essence de Piazzolla, au-delà de la technique et de la controverse, il suffit d’écouter deux de ses œuvres les plus emblématiques. Elles représentent les deux facettes de son génie : le cœur et la voix.

Adiós Nonino (Adieu, Grand-père) est son cœur. En 1959, alors qu’il est en tournée en Amérique Centrale, il apprend par téléphone la mort brutale de son père, Vicente, surnommé “Nonino”, victime d’un accident de vélo. La tournée est un désastre financier, il est loin de chez lui, et il est anéanti par le chagrin. Son fils Daniel a raconté comment Piazzolla s’est enfermé seul pendant des heures. De ce silence et de cette douleur a jailli une mélodie d’une tristesse infinie. Il a composé ce chef-d’œuvre en à peine 30 minutes, le considérant lui-même comme sa plus belle création.

Adiós Nonino est un hymne universel à l’amour filial et au deuil, la preuve que sa musique, si complexe soit-elle, puise sa source dans les émotions les plus pures et les plus partagées. C’est la “Sensibilité” à l’état pur.

Libertango est sa voix. Composée en 1974 à Milan, pendant l’un de ses exils, cette pièce est un véritable manifeste. Le titre est un mot-valise, fusionnant

Libertad (liberté) et Tango. C’est sa déclaration d’indépendance, sa rupture définitive avec les chaînes du tango traditionnel. Avec son rythme puissant, presque rock, et sa mélodie obsédante,

Libertango est une musique qui ne regarde pas en arrière avec nostalgie, mais qui fonce vers l’avenir avec une énergie et une audace incroyables.

Ces deux œuvres sont indissociables. Le courage de Libertango serait vide sans la profondeur émotionnelle d’Adiós Nonino. Et le chagrin d’Adiós Nonino serait peut-être resté muet sans l’esprit de défi de Libertango. Ensemble, elles peignent le portrait d’un artiste complet.

Conclusion : L’héritage d’un révolutionnaire – Le Tango pour le monde entier

Aujourd’hui, l’histoire a rendu son verdict. Celui qui fut accusé d’être l’assassin du tango est en réalité celui qui l’a sauvé d’une lente fossilisation. En le faisant entrer dans les salles de concert, en le nourrissant d’autres musiques, il lui a donné un nouveau souffle et une portée universelle. Sa musique est jouée par les plus grands orchestres symphoniques et les solistes les plus renommés, de Yo-Yo Ma à Al Di Meola. Il a fait du tango une musique du monde.

L’histoire d’Astor Piazzolla résonne particulièrement avec les valeurs qui nous animent à Diamono. Il a créé une nouvelle communauté mondiale d’amoureux du tango, bien au-delà des frontières de l’Argentine. Son parcours nous enseigne l’importance de la sensibilité, de l’écoute de nos émotions les plus profondes pour créer quelque chose d’universel. Et il a trouvé une nouvelle harmonie, non seulement en fusionnant les genres musicaux, mais aussi en réconciliant les différentes facettes de son identité pour devenir l’artiste qu’il était destiné à être.

Son histoire est une formidable source d’inspiration : une invitation au courage, à l’authenticité, et à la conviction que l’art, lorsqu’il naît de nos expériences les plus intimes, devient un langage capable de connecter le monde entier. C’est l’essence même de notre mission ici, au Café-Tango.